Introdução

Jorge Luis Borges disse que Lewis Carroll fora o único escritor a conseguir, de modo proposital, reproduzir em um livro a atmosfera de um sonho. Eu acredito que, nos quadrinhos, Alan Moore foi o primeiro, e até agora único, a pretender obter a perfeição de um relógio e conseguir. Isto em Watchmen, mini-série em 12 capítulos, com argumento seu e desenhos de Dave Gibbons, com cores de John Higgins, publicada de 1986 a 1987 pela DC Comics.

Um tipo de obra como essa – uma mini-série, e uma parceria criativa – não pôde, nem jamais poderia, ser planejada em todos os seus detalhes desde o começo. Moore em mais de uma entrevista fala como mudou de planos, improvisou, modificou coisas no percurso, ou se deu conta de detalhes postos pela mão de Gibbons. No entanto, o que impressiona nessa obra, como em outros quadrinhos, ou em certos filmes, não é o sem-número de acasos, de costuras, mas como, ao final, tudo parece perfeitamente integrado. Como cada parte parece premeditada e inevitável e, na sua ausência, algo ficaria faltando, ou mesmo tudo se poria a perder. Então vamos partir dessa premissa.

Watchmen, de entrada, permite o trocadilho entre os vigilantes (watchmen) e o relógio (watch), ainda mais entrelaçado pela sua primeira formação, os Minutemen. O tema dos vigilantes ganha sua conotação mais imediata em dois pólos extremos: em uma recorrente pichação, contrária aos heróis mascarados: quem vigia os vigilantes (who watches the watchmen?), versão da frase em latim do poeta Juvenal, quis custodiet ipsos custodes. No outro, em texto de discurso de John Fitzgerald Kennedy, citado no penúltimo capítulo, que aquela geração de americanos estava destiada a serem os “vigilantes nos muros da liberdade do mundo” (the watchmen in the walls of world freedom). Condenáveis e necessários, os vigilantes, e o papel de cada um, traz à tona o problema da Justiça, do Bem e do Mal, que ganha interpretações em um punhado de personagens singulares.

No amoral Edward Blake, o Comediante, que serve ao governo dos Estados Unidos como uma espécie de black op; cuja morte dispara a história, e que, apesar do seu brutal cinismo e desprezo pela vida humana, ainda mostra algum amor real por sua filha e desespero por descobrir um plano genocida cujo sentido lhe escapa por completo.

No maniqueísta Walter Kovacks, também conhecido como Rorschach, que, após enfrentar um crime particularmente brutal, passou a descrer em toda forma de transcendência, e que, sozinhos que estamos no Universo, precisamos nos confrontar com o peso de nossas próprias decisões e agir dentro do que é o Bem, não importa o preço. Quando se recusa a ser cúmplice de um genocídio. Não o faria nem que estivesse diante do armagedom (not even in the face of armageddon), o que pode ser traduzido pelo adágio latino fiat jus pereat mundus,

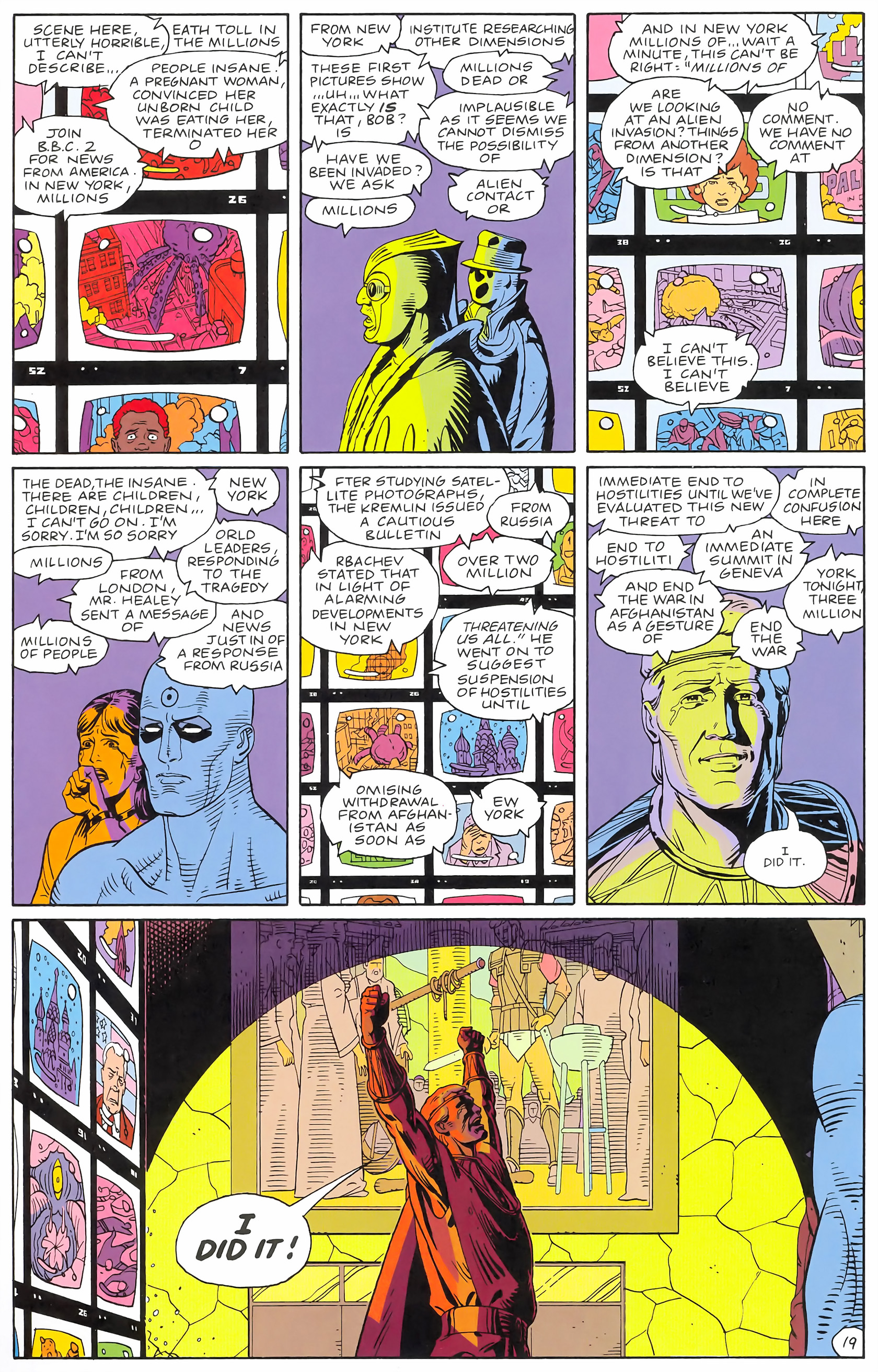

No bem-intencionado Adrian Veidt, Ozymandias, que, ouvindo a lamúria de um lacrimejante Nelson Gardner, vigilante veterano chamado Capitão Metrópolis – “alguém tem que salvar o mundo...” (“somebody has to salve the world...), pôs-se a pensar em como salvar a humanidade da Destruição Mútua Assegurada (MAD, em inglês) do conflito nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. Para tanto, elaborou um plano que incluía a morte de milhões de pessoas, por um bem maior. E, no processo, acabou também por matar seus entes mais próximos.

E em Jon Osterman, o Dr. Manhattan, que por um acidente se torna um singular super-humano, acima do Bem e do Mal, acima das questões humanas. Em dado momento, a serviço do governo dos Estados Unidos, confessa: “a moralidade das minhas atividades me escapa” (“the morality of my activities escapes me”). E ainda que a diferença para ele de um homem vivo para um homem morto é nenhuma: seus átomos são os mesmos.

Mas é o relógio, que simboliza o Tempo, a contraparte da história. A começar, pelo Doomsday Clock, imagem que, mesclada com o Smiley. A contagem regressiva para o momento ápice da história, e que se manifesta na contracapa das edições e no último quadro de cada capítulo. A imagem recorrente do ponteiro, avançando mais e mais, nos mais diversos elementos, transfigurado. Os doze capítulos, que são como as doze horas de um relógio.

A história que começa no dia 12 de outubro, e cujo título aparece à “meia-noite”, quando Rorschach invade o apartamento do assassinado Edward Blake: At midnight, all the agents... (citação maravilhosa de Bob Dylan que se completa ao final: “…and superhuman crew, go out and round up everyone who knows more than they do”). E que termina também de noite, no fechar da edição de um pasquim ultra-conservador.

A organização das páginas, raras vezes quebrada, dos nove quadros, 3x3, que pode ser compreendido como a forma mais próxima de uma distribuição circular. Por esse arranjo burocrático, Moore – que fez os storyboards para serem seguidos por Dave Gibbons – consegue, ironicamente, dar um ritmo à história, controlar o fluxo narrativo, de maneira mais versátil do que se imaginaria de primeira. A começar, porque o ritmo se torna um elemento marcante, perceptível. O ritmo que é regular como é o tiquetaque do relógio analógico, ou a passagem dos números nos digitais. E que é rompido em cenas específicas, com as grandes páginas inteiras e splash pages do ápice.

A Narração do Tempo

Os quadrinhos aprenderam dos cinemas a contar, em sucessão ou alternância: linhas de tempo simultâneas, ocorrendo em paralelo, ou flashbacks, com rememorações.

Watchmen abunda em linhas paralelas, contadas quase que alternando quadro a quadro.

Com isso permite que vejamos o que uma constelação de personagens faz. Primeiro, os vários vigilantes, os aposentados e os ativos. Depois, de pessoas normais, em Nova Iorque, cujos atos se entrelaçam e acabam todos convergindo como vítimas sacrificiais na grande explosão, em uma seqüência que ilustra, para além do simplismo de Veidt em sua crença na erradicação do conflito e do Mal, que os seres humanos, todos os seres humanos, são propensos tanto ao Mal quanto ao Bem. Tanto ao conflito, quase gratuito, como à ajuda, mesmo que a custa de sacrifícios.

E, por ultimo, somando uma história ficcional dentro da série, os Contos do Cargueiro Negro, que serve como analogia para o percurso da alma de Veidt.

Há jogos narrativos pontuais muito engenhosos, nunca antes tratados com tanta minúcia e maestria nos quadrinhos. Como a tentativa de sexo do frustrado Daniel e as acrobacias de Veidt, onde os diálogos se mesclam, tendo leitura dupla, em clave formal e satírica, ao mesmo tempo. Ou a conversa telefônica entre Sally Juspeczyk (a primeira Espectro de Seda) e Hollis Mason (o primeiro Coruja Noturna), que é uma conversa real entre dois ambientes diferentes, nos extremos dos Estados Unidos, marcada ademais pela evasão da imagem dos dois idosos e pela nostalgia – pelo frasco de Nostalgia, o perfume -, mostrando seus troféus, fotos antigas, jornais recordatórios do passado, e a foto em comum.

Em certos momentos, em uma mesma página, vemos três linhas de narração, alternando-se: duas sincrônicas, outra um flashback. E ainda assim, nessa polifonia, não apenas tudo consegue ser compreendido, como cada linha ilumina a outra, seja pelo conteúdo explícito, seja pelas ressonâncias visuais.

Uma seqüência notável está no resgate de Rorschach, onde há duas linhas – a do próprio Rorschach e a do casal que vem resgatá-lo – que convergem quando se encontram. A ironia está em que a última cena, do prisioneiro entrando e saindo do sanitário, parece banal para os seus amigos, mas repleta de sentido para o leitor que acompanhou Rorschach até aqui.

Mas a experiência das narrativas simultâneas tem um sentido especial com dois personagens.

O primeiro é Veidt. O vemos, em sua fortaleza na Antártida, assistindo a várias transmissões televisivas simultaneamente, em um painel composto por várias telas. Enxergando aquele mosaico, aquele caleidoscópio alucinante, está sozinho diante da infinitude do mundo, procurando apreender os padrões. Mas sequer isso é estático.

Quando jovem, ele defende, perante as investidas cínicas do Comediante, que basta ter as informações certas que nenhum problema é insolúvel. Referindo-se à crise mundial que se manifestava já naquele momento. O vemos, em uma lembrança, ensaiando usar três televisores ao mesmo tempo (e, atrás, o onipresente relógio e seus ponteiros fatídicos), um protótipo do que seria a grande tela. Estava, como afirmou ao explanar seu plano, recuando e procurando ver o quadro como um todo. Que, nesse caso, é o planeta em sua totalidade.

Essa multiplicidade de imagens curiosamente entra em uníssono, torna-se um mesmo coro, falando da mesma coisa, como reação ao genocídio, chorando pelo desastre. Veid unificou aquela multidão de vozes na tragédia.

O outro personagem é o Dr. Manhattan. Podendo teleportar-se de um lado a outro, ele pode, literalmente, sair de uma linha narrativa para outra.

Watchmen abunda em rememorações, em flashbacks. Ou seja, no diacrônico, além do sincrônico.

Conseguimos reconstituir a história dos personagens, da primeira e segunda geração de vigilantes mascarados, pelas recordações, em especial nas edições dedicadas aos personagens: a segunda nos mostra quem era o Comediante, na experiência de cada um dos presentes no funeral; a quarta é dedicada ao Dr. Manhattan; a sexta, a Rorschach; a nona tem como tema as rememorações de Laurie Juspeczyk, a Espectro de Seda, e a décima primeira, a Ozymandias.

As transições para suas memórias são igualmente sagazes. Mas há pontos altos, na história das histórias em quadrinhos. Um deles está em como a morte de Hollis Mason é intercalada com as recordações de seus tempos de mocidade, quando um vigilante. Jovem, alegremente distribuía socos, enquanto já velho, era linchado por uma turba que se confundira quanto aos Owlman.

Outro momento brilhante é quando Laurie Juspeczyk descobre quem é seu pai. Muitas das cenas que aparecem foram vistas antes. Outras aparecem naquela rememoração quando está em Marte. Elas vão sendo recombinadas, em em uma gestalt, de modo a que o leitor compreende, no mesmo instante em que a personagem, a verdade. Nada precisa ser dito a mais. Basta a concentração das cenas em uma página, e sua ordem, mais a repetição dos recordatórios e balões que já foram antes mostrados. Até onde me consta, nunca ninguém fizera isso. Os flashbacks, recuperados e reintegrados, são um misto do fluxo da consciência de William James, com uma versão alucinada do tempo perdido recuperado de Proust, sem a serenidades para deliciar-se nas evocações de um passado resgatado em toda sua envergadura. Isso é mais explícito no caso da rememoração de Laurie, incitada por Jon, que defende a simultaneidade do tempo e que os seres humanos é que insistem em vê-lo pedaço a pedaço; o passado dela estava ali, intacto, podendo ser recuperado, bastando que ela quisesse ver. E, de fato, é isso que ocorre: a verdade sobre quem era seu pai, e o comportamento de sua mãe, padrasto e Blake, subitamente se torna translúcido, porque tudo sempre esteve ali, ela que não queria aceitar. (Um outro exemplo magistral de como contar uma história está nas duas páginas em Rorschach descobre a tenebrosa verdade sobre o rapto de uma menininha, ao ver, junto com o leitor, os elementos na casa do seqüestrador. Sem uma palavra sequer.)

O caso mais importante é o do Dr. Manhattan. Se ele podia se transportar, e portanto saltar fisicamente de uma linha a outra, também tem um comportamento singular quanto ao tempo, fazendo com que os flashbacks não sejam rememorações para ele, e sim a presença total em todos os momentos de sua própria vida. Mas isto veremos adiante.

Porque há um outro jogo, muito sutil, entre o sincrônico e o diacrônico.

Um dos momentos mais fortes da história (o que mais me impactou, pelo menos) é a revelação final de Ozymandias: quando ele descreve seu plano, mas nega sua condição de vilão cartunesco, com tintas de metalinguagem. Ele conta seu plano após ele ter sido realizado – meia hora antes (35 minutos, para ser exato).

Esse tipo de revelação, e posterior explanação, era um truque narrativo para que o espectador compreendesse o arranjo total da trama junto com o protagonista. Aqui, Veidt faz exatamente isso. Mas sem o grande defeito que todos, ao usar um pouco de seu juízo, sentiam: por quê o vilão contava tudo para um protagonista que estava para morrer em uma armadilha complexa e desnecessária? Ainda por cima havendo uma remota chande do herói desmantelar seu plano?

O truque narrativo de Moore é brilhante. E baseia-se em mais um experimento com o tempo. O que vemos, em paralelo, são duas linhas de tempo levemente defasadas. Nem são um flashback, nem algo que ocorre ao mesmo tempo. Achamos, até o último instante, que tudo está correndo em paralelo. Na revelação de Veidt, aprendemos que as cenas em Nova Iorque estão ocorrendo com um delay de meia-hora. Como a luz das estrelas mortas, que piscam ainda no céu noturno (imagem cientificamente válida e poeticamente poderosa, evocada pelo Dr. Manhattan), o que vemos tem um atraso em relação ao real. Então, após o plano revelado, vemos, em sucessão, para o ápice e final do capítulo, algo que já aconteceu.

O Tempo Congelado: luz e sombra

O tempo aparece também nas muitas rememorações. As memórias, a tentativa de recuperar o inefável tempo perdido, é um dos temas da série. E o registro, a paralisia ou captura do tempo é algo que se expressa em alguns recursos que são polivalentes.

Um deles é a luz das estrelas. O Dr. Manhattan observa: “tudo que vemos das estrelas são suas velhas fotografias” (“all we ever see of stars are their old photographs”), quando está a observar uma velha foto sua... a observá-la, ao mesmo tempo, em sua mão, caindo, no chão e quando foi tirada.

As fotografias são como essa luz que vem de longe, que ainda vive quando o original já feneceu. As fotos servem como disparadores das memórias, tal como aquela da reunião dos Minutemen. Diante da velhice, e daqueles anos na iminência de uma guerra nuclear, Sally Júpiter dizia que o passado “ficava cada vez mais brilhante” (“...it just keeps on getting brighter all the time.”). E foi por meio da foto que pôde dar um último beijo em Blake.

Essa estranha relação com as fotos era ainda mais densa no Dr. Manhattan – foto envelhecida, relógio quebrado, luz das estrelas – tudo evocava aquele tempo que era passado mas que para ele era simultâneo. Porém, apesar de simultâneo, inalterável. Para ele, que, presente e futuro tinham essa mesma propriedade que para nós, humanos normais, apenas o passado tem: o de ser imutável.

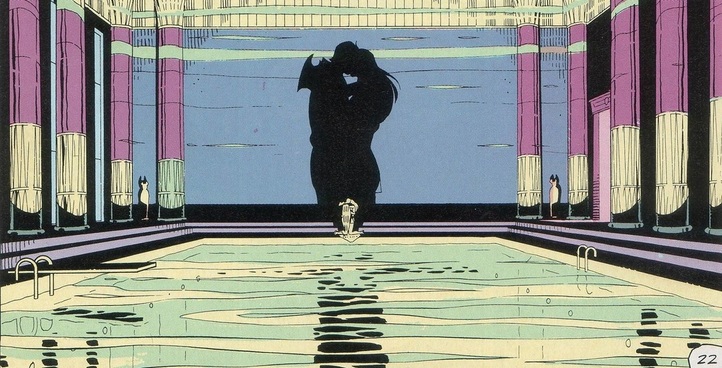

A foto de Osterman e Janey Slater, ademais, fora tirada por um sujeito que reconhecera, ali, amantes que ainda não eram, mas que seriam, ao final daquele dia. Era uma versão em tons de cinza de uma outra imagem recorrente: das sombras dos amantes.

A inspiração fora as explosões nucleares de Hiroshima e Nagasaki, onde as sombras ficaram marcadas no solo, como áreas de menor temperatura. As sombras congeladas, eternizadas, de seres e objetos que foram vaporizados em um instante. (Veidt fala que, diante da inevitável guerra nuclear que se aproximava, os únicos vestígios humanos seriam aqueles da Lua, da primeira nave que ali chegou).

As sombras congeladas dos amantes têm um percurso circular na história.

Elas são tema de pichações recorrentes nas paredes de Nova Iorque, como um ato de rebeldia.

Rorschach as vinculas às imagens de sua infância, da simetria e fusão entre os amantes. No caso, entre sua mãe prostituta e um cliente. A figura de amantes em geral, e daquelas silhuetas nas ruas, sempre evoca aquele momento e suas associações, que podem também ser despertadas por manchas simétricas.

(As manchas simétricas do famoso teste de Hermann Rorschach, de onde o personagem tirou seu nome como vigilante, também servem como disparadores de memória, nesse caso uma técnica psicológica que serve à perfeição para a história.)

A imagem em silhueta se torna também um símbolo dos amantes em um dos sonhos eróticos de Daniel Dreiberg, o segundo Coruja Noturna, tornado pesadelo pelo medo da guerra nuclear, pela detonação que os aniquilaria, a silhueta dos esqueletos dos amantes a se desintegrar.

A sombra aparece, de maneira discreta, em outro par de amantes: os artistas Max Shea e Hira Manish, instantes antes de morrerem sob outra explosão.

Sob uma atmosfera mais serena, é a imagem de Dan Dreiberg e Laurie Juspeczyk, realizando aqueles sonhos eróticos de potência sexual sob o uniforme do vigilante, embora menos por luxúria, e mais como um alívio e uma fuga, o alívio de estarem vivos e a fuga do horror visto.

Mas o percurso é circular. As sombras aparecem nas paredes de Nova Iorque. Evocam aqueles amantes – Laurie e Manhattan, quando chegam na cidade, instantes após o genocídio. Mas estão exatamente sobre o casal de namoradas lésbicas mortas, congelando naquele instante o amor que um dia houve (e que havia se despedaçado a socos e pontapés momentos antes da explosão).

Há uma outra imagem do tempo imobilizado: um relógio, recolhido nas ruínas de Hiroshima após sua destruição, na capa da revista Time. E aqui entramos no personagem que melhor condensa estes temas: o Dr. Manhattan.

O Relógio e o Mistério do Tempo

Jon Osterman reúne as características desse experimento com o Tempo, e uma série de diferentes compreensões sobre ele e o Universo, e que ditam a tônica, e algo dos dilemas, da história.

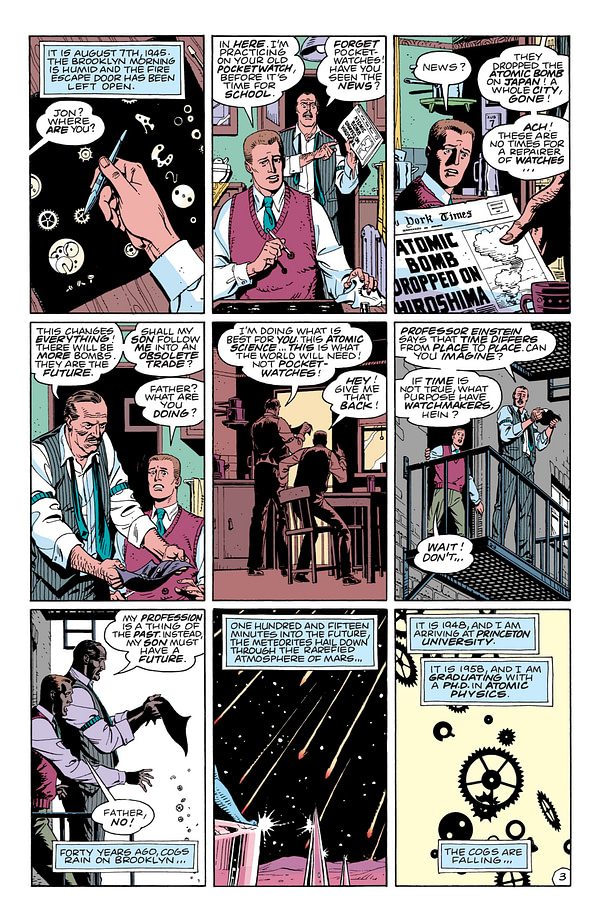

Jonathan Osterman procurava seguir a profissão do pai, que consertava relógios. Desmontavam e remontava-os em casa. Eis que Hiroshima aconteceu. E tudo mudou.

Pois se a bomba atômica existia – fruto do Projeto Manhattan, razão de seu nome para fins de publicidade - Einstein então estava certo. Se estava certo, o tempo era relativo. A profissão de relojoeiro, de consertar relógios, estava radicalmente obsoleta, Aquela mecânica era coisa do passado – a nova mecânica era outra. O tempo preciso e regular, asboluto, era coisa do passado – o tempo era mais flexível. E a nova física, a nova mecânica, era outra. O pai decidiria pelo filho (como todos sempre faziam e fizeram pela sua vida, mesmo o governo dos Estados Unidos) que ele seria físico nuclear. De Princeton vai para Gila Flats, uma base de pesquisa e teses no Arizona, espécie de versão tardia de Los Alamos, e feita à sua semelhança. Nela conhece a câmara onde se realizam testes com o campo intrínseco dos objetos, experimentando qual a força que mantém seus átomos unidos. Ou seja, brincando com sua desintegração. Promete a Janey Slater que vai consertar o relógio dela que se quebrou por acidente num parque de diversões e, achando que estava dentro da câmara, acabou trancado nela minutos antes de um novo teste de desintegração. A câmara, fechada, põe-nos diante de outra contagem regressiva, de outra marcha fatídica para o desastre.

Mas algo diferente ocorre.

O corpo é desintegrado. Mas, meses depois, é remontado, como fizera com o relógio. Bastava apenas a sincronização dos distintos sistemas – circulatório, esqueleto, musculatura – para ressurgir em sua inteireza, como o Übermensch, sujeito que fez-se a si próprio, literalmente, para além do Bem e do Mal.

Uma das ironias é que, ciente ou não, Moore explora a idéia cartesiana de um ser humano dividido em duas partes com difícil concatenação lógica: um corpo, que é res extensa, que possui extensão, ou seja, dimensão física; e uma mente, uma alma, que é res cogitans, uma coisa que pensa. O pensamento puro, desincorporado, de Osterman foi capaz de reconstituir seu corpo. Não deveria ser coincidência, porque para Descartes a melhor metáfora para se compreender os corpos vivos e o Universo era o milagre mecânico de sua época: o relógio.

O símbolo que escolhe para si é genial: o átomo de hidrogênio. Reinventa a idéia do símbolo que era do Capitão Átomo, o personagem da Charlton Comics na qual se baseou. É, também, mais uma alusão ao relógio circular e seu ponteiro, aqui marcando tanto o ponto zero, como a meia-noite. E é mais uma imagem circular, fechada em si mesma, impoluta. Podemos ainda conjecurar se sua posição, não no plexo solar como é de costume em super-heróis, mas na fronte, não aponta para um terceiro olho.

Em Marte, a partir do silício das areias de Marte, extrai o que lhes estava em potencial: o vidro. Na forma de uma rebuscada estação, uma morada, sua própria Fortaleza da Solidão, que é feito a partir de partes recombinadas de um relógios analógicos e de areia. Quando faz uma mesa, também é com tais temas. Evoca a ampulheta, o relógio da areia, quando brinca com a areia de marte entre os seus dedos. Mas isto é o figurativo, e as evocações simbólicas. Há mais.

O brilhante está em que ele é quadridimensional, ou ao menos sua mente: está simultaneamente em todos os tempos.

E aqui uma das claves é a afirmação do Prof. Milton Glass, que chefiava a divisão científica onde trabalhara Osterman, no livro Dr. Manhattan: Super-Powers and the Superpowers (Dr. Manhattan: super-poderes e as superpotências). Ao contrário do que os jornalistas repercutiram ele nunca dissera “the superman exists and he´s American”, mas sim “God exists and he´s American”.

Três meses após sua desintegração ocorreu sua autoressurreição, em um novo corpo glorioso, pairando no ar, como um Salvador. Não encontrou o pós-vida, nem sinal de Céu ou Inferno. Não encontrou a Deus. Encontrou apenas um maquinismo impecável, imenso e vasto, o próprio Universo, onde se conjectura: seria possível um relógio sem um artesão que o fabricasse (“a clock without a crafstman).

Mas a brincadeira está em que esse personagem, maravilhado com a perfeição desse relógio que é o Cosmos onde ele está, e em condição privilegiada para entendê-lo em relação a outros seres humanos, é que ele compartilha em alguma medida de um dos atributos que os teólogos relacionaram ao Deus cristão.

Ele não é onipresente, mas tem o dom da ubiqüidade, de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, de desdobrar-se em quantos corpos quiser. Mas isto não é o único.

Santo Agostinho se dera conta de que o tempo era um problema para compreender o que seria Deus, em sua onipotência e onisciência. O Tempo linear humano é incompatível com um Deus que tenha tais atributos. A solução é que o Tempo linear não é o Tempo tal como contempla Deus. Ele está na Eternidade que, como define Boécio, é a posse simultânea de todos os tempos. Toda a História da Criação, do seu início ao final, são simultâneas para Ele.

Poderíamos pensar que o Tempo é a sombra da Eternidade, sua projeção, como é a sombra bidimensional, plana, a projeção de um sólido tridimensional. Como o desenho de um cubo no papel é a projeção imaginária, no papel, de um cubo real. E este, para as especulações modernas, seria a projeção tridimensional de um hipercubo ou tesseract, um cubo em quatro dimensões.

Assim, o Dr. Manhattan tem essa propriedade do Deus agostiniano: todos os tempos lhes são equivalentes. Pelo menos aqueles contidos dentro do período limitado da história, de seus doze capítulos (e depois veremos porquê isso).

A ironia é que esse Dr. Manhattan se movimenta dentro dos quadros conceituais que vão de Santo Agostinho a Einstein. Por exemplo, o Tempo linear não é apenas uma sucessão, como ele constitui o que se chama de flecha do tempo. Ele tem um sentido, do passado rumo ao futuro. E os eventos do mundo natural não retrocedem. Embora uma equação, por exemplo, pode ser invertida, com os termos equivalentes podendo permutar da esquerda para a direita, um fenômeno no mundo real não parece seguir essa abstração. Os eventos são irreversíveis.

Pois o Dr. Manhattan ainda vive dentro dessa abstração da reversibilidade. Ele pode reconstituir um copo quebrado e seu conteúdo, por exemplo. E, claro, a reversão de sua própria morte, de seu corpo, embora de modo criativo, de modo diferente ao original. Vemos Osterman/ Manhattan fazendo isso em algumas ocasiões. Desmontando e remontando seu próprio relógio, na adolescência. Desmontando e remontando máquinas para melhor compreendê-las, décadas depois.

/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/19437244/IMG_F3ECDB0B7E81_1.jpeg)

O tempo de Einstein, da sua física, pode ser distorcido, e se prevê, ainda, a possibilidade de partículas que retrocedam no tempo. As partículas abaixo da velocidade da luz percorrem a flecha do tempo no sentido que conhecemos, do passado para o futuro. Quanto mais se aproximam da velocidade da luz, menos o tempo transcorre para elas. À velocidade da luz, o tempo se congela, e tudo vira um único e longo instante. Pois esse postulado permite especular o que ocorre acima da velocidade da luz. Por uma questão de simetria, a partícula deveria retroceder no tempo. A esta partícula imaginária deu-se o nome de táquion.

Pois os táquions aparecem, resultado de um evento futuro – talvez uma guerra nuclear – e embaralhando a percepção e mesmo raciocínio do bom doutor.

Outra característica desse Universo, algo que não foi abalado mesmo pela física de Einstein, é o determinismo. Sua forma mais extremada é a de Pierre-Simon Laplace, que postulou que, se todas as condições atuais são conhecidas, em sua infinita variedade, os fatos futuros transcorrerão de maneira inexorável e determinada. A imprevisibilidade do mundo, e mesmo de nossas vidas, é mais resultado de nossa limitação mental (em processar essa infinidade de informações) e, claro, da própria condição de obter tais dados, do que uma característica do Universo. A única mente que conheceria e conteria todos os dados, claro, seria a mente divina.

Para o Deus agostiniano, e para o Dr. Manhattan, o tempo é determinado porque ele existe todo de uma só vez. Ou ao menos todo o tempo de sua própria vida, aquela região do Universo onde ele se encontra em cada momento. Não é o determinismo da concatenação de choques das bolas de bilhar, mas a das imagens em um quadro, por mais caótico que possa parecer.

Pois uma compreensão moderna sacudiu radicalmente essa compreensão do tempo, ou ao menos dos eventos no Universo. Respondendo a porquê uma série de fenômenos são irreversíveis – como todos aqueles ligados à vida e à morte – a resposta é: o Universo é aberto, essencialmente. Não seria, como no dito de Laplace, uma deficiência da mente humana, mas algo da própria estrutura da realidade. O Universo não é determinístico, mas intrinsceamente criativo. As mesmíssimas condições, até a mais infinitesimal das quantidades e valores, geram resultados distintos. Daí que o tempo é irreversível, e irrepetível.

Percorremos passo a passo. Primeiro, já em 1872 Ludwig Boltzmann enfrentava o problema de que a termodinâmica não aceitava a descrição bidirecional do tempo, das equações, tanto da Física Clássica quanto da Relativística. Os eventos da vida são unidirecionais. E não apenas os processos entrópicos, mas aqueles que, miraculosamente, revertem: onde sistemas simples ganham complexidade, como na vida. O que chamam de neguentropia, a negação da entropia. Este ganho de complexidade com o tempo, expulsando a desordem, é o chamado milagre termodinâmico, a que o Dr. Manhattan alude, falando da singularidade da vida humana. De cada vida. Da de Laurie Juspeczyk, e mesmo da própria – que, num primeiro momento, apareceu-lhe como um enigma, perguntando-se quem teria sido o autor.

Vemos um lapso disso no momento em que ele reconstitui o copo e seu líquido, mas não pode fazê-lo com a relação com Laurie. Isso ocorre, de modo revelador, na mesma cena, com Manhattan divido em dois corpos: um indiferentemente revertendo o tempo da ruptura do copo, e o outro impotente diante da fratura daquela união. O evento humano é irreversível. Algo desse lampejo aparece num surto de raiva da namorada anterior, Janey Slater: “você sabe como tudo neste mundo se encaixa exceto gente” (“you know how everything in this world fits together except people”).

/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/19410485/Screen_Shot_2019_11_26_at_10.54.57_AM.png)

Há uma tensão no personagem, se pensarmos um tanto. Todo o tempo da vida de Manhattan deveria ser visto como um todo, incluindo seu passado mais remoto, antes da transformação, com apenas uma zona de indeterminação – o final da história, na Antártica, perturbada pelos táquions. Ou aquilo “quebrou” seu futuro, deixando-o em aberto dali por diante, ou o personagem deveria ser puntiforme, um só e integral, para todo o sempre, como seria um ente quadridimensional. (A não ser que exista alguma forma de tempo na Eternidade, de sucessão de estados).

O ser humano, percorrendo o rio do tempo, muda de estados. Quando morto, tudo se congela, tudo está fixado, para sempre, aos olhos da Eternidade. O mesmo ocorre com Manhattan: ele não aprende com o futuro. Como todo ser humano, ele mente, se apaixona e perde esse interesse, muda de sentimentos e parece um ser histórico, cujos estados anteriores definem os posteriores. A única diferença estaria em que Manhattan sabe dessa mudança, e pode olhar para o passado e o futuro dele mesmo. Ao mesmo tempo, distanciado, espectador de seus sentimentos, de sua mudança de afeto, de crescente distância quanto aos outros seres humanos. Ou seja, ele é um espectador de si mesmo, impotente para sua mudança de ânimos e desenvolvimento ao longo dos anos, sem que esse conhecimento possa interferir nessa história sentimental. Curiosamente, ele é mais impotente do que todos os seres humanos, que, sabendo do que lhes passaria, podem mudar o curso dos acontecimentos; Manhattan é um refém do fluxo do tempo. Ele não prevê o futuro, por exemplo, como explicou a Janey Slater: para ele, “está sempre acontecendo” (“it´s already happening”). Nessa condição, cumpre à risca o que disse para Janey sobre sua profissão ter sido decidida pelo pai: “outras pessoas parecem tomar todas as minhas decisões em meu lugar” (“other people seem to make all my moves for me”). Laurie vai nesta tensão do personagem – se Jon sabe o futuro, porque ele ele mostrou surpresa (e depois um misto de raiva e frustração) quando o jornalista da Nova Express o atacou. Aresposta é desconcertante: “tudo é pré-determinado, inclusiva minhas reações (“everything is preordainded, even my responses”), afinal, “todos são fantoches (...) eu sou apenas um fantoche que pode ver as cordas (“we´re all puppets, Laurie. I´m just a puppet who can see the strings”).

De qualquer maneira, o truque narrativo aqui é que Manhattan nunca se adianta ao leitor. Ele vê tudo simultaneamente... até o momento em que o leitor está lendo. Ou adianta-se apenas um pouco, em pequenos detalhes, como a foto que ele deixa cair no chão de Marte, ou na futura conversa que terá com Rorschach, enquanto fala com Laurie em Nova Iorque. E esse truque tem um efeito: a história de Watchmen acaba no seu final físico. Manhattan nunca se adiante e nos conta, ou tem em mente, o que ocorre depois da última página. Para que a história se feche como tal, isso não pode acontecer. Ele nos dá a entender que retornou a interessar-se pelos seres humanos, e pela vida em geral, e partirá dali. Talvez os táquions tenham rompido o seu caráter quadridimensional, e ele não possa mais saber/ participar do futuro. Nesse momento, ele se torna mais humano: não é mais refém de si mesmo, mas flutua ao sabor das incertezas. Se for esse o caso, saiu do Universo determinístico de Laplace, do tempo integral de Agostinho, e entrou no Universo criativo de Prigogine.

O Final

A história é o que está escrito e feito. E também o que se deduz. Como do passado de Silk Spectre, do que ocorrera com a menina seqüestrada, ou o que o Comediante acredita ser a razão de Hooded Justice vestir-se daquela maneira. E isso nos leva ao final.

A falha de Ozymandias é que ele pensa que a história conclui, que há um fim. Como revela Manhattan, “nada nunca termina” (“nothing ever ends”). E ele é incapaz de prever todos os elementos. O milagre termodinâmico, a complexidade das interações humanas, sempre lhe escapará. Como escapou-lhe Rorschach, que é o fio condutor da história, que irrompe no plano perfeito de Veidt, costurando os demais personagens de, em seu afã conspiratório, acertando: havia um plano, havia uma conspiração. E é a ação desse agente randômico, inesperado, humano em todos os seus aspectos, que pode destroçar o plano de Veidt, com seu diário circulando pelo mundo.

/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/19410548/Screen_Shot_2019_11_26_at_11.12.18_AM.png)

Mesmo Veidt fechou um círculo, e não sabe mais o que fazer. Escolheu modelar sua vida de acordo com Alexandre o Grande, e por fim resolveu o seu nó górdio – imagem que aparece repetidas vezes, desde a empresa Gordian Knot que é a que instala fechaduras, até a cadeia de montanhas Nodus Gordii em Marte. Terminado seu ciclo, não tem mais o que fazer.

Mas a história de Moore é um relógio. O que está em aberto é genialmente, e de modo explícito, posto no fim. É o fim, porque encerra tudo. Porque deixa Ozymandias mediativo. Porque dá a entender que tudo pode voltar a desencadear-se, e o plano colapsar, com o que vier a fazer o funcionário do The New Frontiersman com o diário de Rorschach. Ali se vê que o mais insignificante dos personagens pode ter um efeito descomunal no destino de toda a Humanidade. Eis o característico dos sitemas complexos, e do milagre termodinâmico. E porque é o fim – isto é: não mais História. Tudo fica em aberto. Como a vida humana é em aberto e imprevisível.

A série brinca não apenas com imagens circulares, mas também com elementos côncavos e esferas de vidro, a cada tanto, como contínuos ecos. E algumas destas esferas – a mais significativa sendo a estufa antártica de Veidt, mas podemos também ver isso no frasco esférico do perfume Nostalgia, e sobretudo no globo de neve (snowball ou snowstorm ball) que Laurie Juspeczyk rompe quando criança, ecoando o frasco de perfume que se despedaça quando adulta em Marte – se rompem. Estilhaçam seu invólucro, seu microcosmo encerrado, abrem-se para o inesperado.

O final é, ao mesmo tempo, o encerramento de um mecanismo feito para ser impecável, em doze capítulos. E aponta para uma indeterminação que, para funcionar, em toda sua ambivalência, precisa ser indeterminada.

A abertura do que pode ocorrer depois é o milagre termodinâmico para além do círculo fechado da história, e lhe pertence porque está fora. Qualquer continuação a arruinaria.